あなたの町に、誰の銅像がありますか?

歴史の教科書に出てくる人。

立身出世した企業の創始者……政治家のセンセ〜などなど。

それは実在した人物ばかりではありません。

桃太郎、浦島太郎といった昔話の主人公もいます。

さらには、あの忠犬ハチ公に代表されるような動物の銅像もたくさんあります。

そうそう、渋谷の忠犬ハチ公、上野の西郷さん、そして小学校にある二宮金次郎の三者を称して

日本三銅像

と呼んでいます。

しかし、時の流れで、三者の偉さが忘れられようとしています。

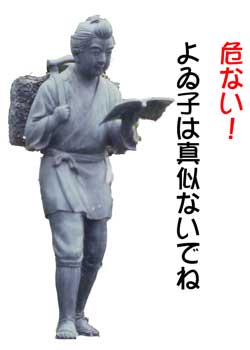

なかでも悲惨なのは二宮金次郎(二宮尊徳)像です。

薪(まき)を背負って本を読む姿……ご記憶でしょうか?

まさに勤勉の二文字。小学校にぴったりのアイテムでした。

私めが少年時代には日本中のどこの小学校にもありました。

|

それが今、ほとんどその姿を消しているのです。

本を読みながら歩く……江戸時代なら勉学の図ですが、クルマ社会の現代では

「本を読みながら歩くんじゃありせん!」

|

交通安全の観点から、二宮金次郎は危険人物とされ、小学校からその姿を消したのでありま〜す!

……嘘ですよ。真相は教育者のセンセ〜たちが「戦前の思想教育のシンボル」だから、ふさわしくないと撤去し続けているからナンです。

…残念ですね。

二宮尊徳は農政家です。

お札の肖像になってもおかしくない、立派な業績を残した人なんですけどねぇ……。

ちなみに、二宮像は全て大きさが同じです。

高さは全て1メートル。

これは尺貫法からメートル法への切り替えをスムーズに行うため、教育上のサンプルの役目も背負っていたのでした。

サイズのことにふれたところで、

プロ野球往年の名投手・スタルヒン

像をご覧下さい。

(出身地の北海道は旭川にあります)

この像から直線で18.44メートル手前のところにホームベースがあるんです。 |

|

……お分かりですね。

実物大のスタルヒンを打者の目線、捕手の目線で見られるようになっているのです。

いかしてるザンしょう。

私め、歴史上の人物フリークです。

「あの人に会いたい」

歴史のスターのおっかけをしています。

ひとつは、そのスターの眠る墓にお参りすること。

(これは9月にアップする『墓を訪ねて三千里』をご覧ください。)

そしてもうひとつが、この銅像を訪ねることですが……。

こちらはいささか、落胆させられます。

というのも、

銅像イコール、偉い人

すなわち、人に見上げられる位置、サイズでつくられています。

この製作意図が許せません!

(おっと、このことは『珍・日本紀行・Web版・銅像物語』の主題でして、最後にまたふれさせていただきます)

その人を偲ぶ。

「長身のピッチャーだった」

名投手スタルヒンをバッターボックスからの距離感で偲ばせてくれる

この像は作品として日本1! 私め、絶賛しております。

|

見下ろされるくらいなら、むしろ無い方がいい。

左の銅像は如何でしょう?

銅像に見えないでしょう。

|

……ヒッ、ヒッ、ヒッ。

これを坂本龍馬像と言って、信じていただけるでしょうか?

『坂本龍馬ブーツ像』といいます。

ところは長崎。あの亀山社中の前に……といえば、ようやくご納得いただけることでしょう。

龍馬のブーツだけがあります。

つまり、それを見て龍馬をイメージするという意図で建立されているんですね。

それは仏足石に通じるものがあります。

仏足石とは、仏像がつくられる前の釈迦像です。いわば釈迦像の前身で、お釈迦様の足形だけが彫られた石をいいます。

つまり偉大なるお釈迦様を彫刻した像をつくることは畏れ多い。

「この上にお釈迦様が立っているんだ」と思おうとしたものです。 |

…お城もそうですね。

天守閣は復元されるより、むしろ無い方がいい。

無い方が想像がふくらみ、浪漫の世界に浸れます。なんちゃって。

銅像見物の楽しみ

さてさて、銅像は有名人ばかりではありません。

「この人、誰?」

その説明板を読んで

「へぇ〜っ、偉い人なんだぁ」

と初めて認識する『偉人さん』もいます。

ですから銅像を見て歩くことは、素晴らしき先人・再発見!

という場面が多々あります。

そして、何といっても、銅像のひとつ、ひとつに物語があります。

このWebでは二つの物語をご紹介しましょう。

|

まずは左の写真です。

これは仙台にある、老舗のおでん屋さん

【三吉】

その玄関にある銅像です。

厳密にいえばブロンズの胸像ですが、『銅像・考』していただく上で、是非ふれたいものなのです。

|

トレードマークだった、御主人のハチマキ姿です。

ここも味の名店でございます。

シンプルに豆腐と大根…いい味です。もやし、これもいけます。変わったところでは『かんぴょうで鉢巻きした蛸』がお薦めです。

いずれ、 食いしん坊紀行で詳しくふれますが、広島の権兵衛、大阪の常夜燈、東京の稲垣と並ぶ日本四大おでん店です。

この像は御主人の還暦祝いに、三吉ファンの人たちがお金を出し合ってつくったのです。

いかに味・職人として人々から愛されたか……。

銅像建立

・誰がナンのためにつくるのか?

・その資金は?

この2点をチェックするだけで、その人は銅像に値するか否かが見えてきます。

そして最後にこの物語です。

|

右の写真は四国愛媛は宇和島の町に架かる橋です。

私め、この橋が銅像に見えてしまいます。

同時に、銅像とは?

「銅像・考」の主題がここにあると、ご案内します。

それは昭和初年のこと。

|

|

日本初の法学博士・穂積陳重(のぶしげ)に

「郷土出身の名士を銅像に!」

という話が持ちあがりました。しかし、穂積博士は断ります。

「銅像にて同郷万人に仰ぎ見られるるよりは、橋となって公衆に履(ふ)んで渡らるるを以って無上の光栄とす」

…名文ですね。

「自分は仰ぎ見られるより踏み越えられたい」

博士の意志により、その予算で写真にある橋がつくられました。

橋は、博士の名前をとって穂積橋と命名され、今日に至っています。

「宇和島の後進よ、私を越えよ」

博士の願いがこめられているんですね……。

皆さんの身近で銅像建立の話がおきたとき、是非この穂積橋のことを思い出してください。

あなたの町に、誰の銅像がありますか?

……冒頭の問い掛けをこう変えてお尋ねします。

あなたの町に、どんな銅像がありますか?

|